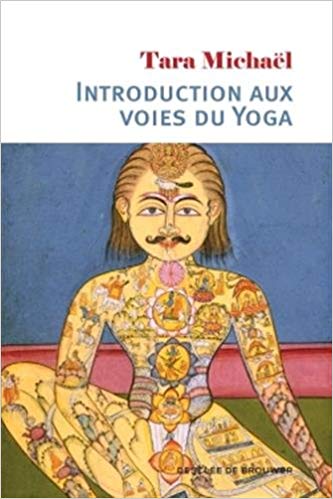

Tandis que l’Inde est engagée dans la poursuite des intérêts matériels, l’Occident se passionne pour le Yoga, dont la popularité exprime une réelle aspiration au dépassement de soi, mais s’accompagne aussi d’une déformation sans cesse croissante. Le yoga de consommation courante qui nous est souvent proposé n’est rien d’autre qu’une gymnastique de bonne santé, au demeurant fort éloignée de ce qu’est originellement et dans sa complétude le véritable Yoga.

Le but de Tara Michaël est de replacer le lecteur dans la perspective indienne, et, l’arrachant aux ambitions limitées du “yoga pour la forme” , d’élargir sa vision en lui faisant découvrir le Yoga dans toute son étendue, sa profondeur et ses multiples implications.

Tara Michaël est licenciée ès lettres, diplômée de l’École nationale des langues orientales et de l’École pratique des hautes études.

Elle est également docteur en études indiennes de l’université de Paris et chargée de recherches au CNRS.

- Tara Michaël, Introduction aux voies du yoga, Éditions Desclée de Brouwer, 2016.

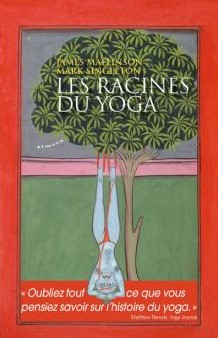

Le livre de référence sur les racines indiennes du yoga postural : toutes les sources, classées par thèmes et commentées par deux éminents spécialistes anglo-saxons.

Le yoga est aujourd’hui immensément populaire dans le monde entier. Pourtant, jusqu’à présent, on sait peu de chose de ses origines.

Pour la première fois, ce livre rassemble des textes fondamentaux sur le yoga

dans leur version originale, traduits et édités par deux des meilleurs spécialistes

mondiaux de ce domaine. Il comprend toute une série d’extraits de textes

provenant de traditions et de régions différentes, composés dans des langues

diverses, notamment des passages essentiels des anciennes Upanishad et du

Mahabharata, ou des traditions tantriques, bouddhiques et jaïns.

On y trouvera les différentes définitions du yoga selon les traditions, ainsi que

ses principales pratiques (préliminaires, postures, contrôle du souffle, énergie,

chakras, mudra, mantra, méditation, samadhi, libération…).

Les Racines du yoga est déjà un classique, accueilli très favorablement,

tant par les universitaires que par les professeurs et les pratiquants de yoga.

Marc Singleton est enseignant-chercheur à l’Université de Londres, spécialisé dans l’étude du hathayoga. Il est aussi l’auteur d’un essai remarquable intitulé Aux origines du yoga postural moderne.

Sir James Mallison est maître de conférence en sanskrit et civilisation indienne classique à l’Université de Londres. ses recherches sur la tradition du yoga, en particulier les textes, les techniques et les pratiquants du hathayoga traditionnel.

- James Mallison, Mark Singleton, Les Racines du Yoga, Editions Almora, 2020.

En ce début de XXIe siècle, la pratique du yoga connaît un succès planétaire. S’agit-il d’une mode exotique, d’un simple désir de bien-être, ou, plus profondément, de l’aspiration à une forme de sagesse incarnée ? Même lorsqu’ils se réfèrent à une mythique « Inde éternelle », les yogas d’aujourd’hui relèvent d’une histoire riche et complexe. Imbriquée dans les relations entre cultures, religions et puissances politiques, celle-ci n’a cessé d’évoluer depuis les temps védiques jusqu’à notre post-modernité.

C’est pour raconter cette histoire à la fois fascinante et méconnue que se trouvent pour la première fois réunis sous la direction d’Ysé Tardan-Masquelier des spécialistes du monde entier, indianistes, philosophes, anthropologues, sociologues, enseignants de yoga. Ils explorent les sources textuelles, les pratiques corporelles, les arrière-plans philosophiques, les parcours de personnalités hautes en couleur qui ont contribué à l’incroyable diffusion de cette pratique à travers le monde.

Un ouvrage de référence unique, aussi savant qu’accessible, et magnifiquement illustré.

- Yoga – L’encyclopédie, sous la direction d’Ysé Tardan-Masquelier, Albin Michel, 2021.

Langue sacrée de l’Inde au passé plurimillénaire, le sanskrit est aussi langue de connaissance déployant un vaste univers de sens.

Ce livre se propose de présenter ses diverses dimensions : depuis le phonème, en passant par les bases de sa grammaire, jusqu’à une philosophie de la parole. Si le sanskrit, reconnu comme la plus ancienne des langues indo-européennes (sœur aînée sinon mère), fascine encore aujourd’hui, c’est parce qu’il permet d’envisager sous des angles différents certains aspects du réel, depuis les mystères de l’univers jusqu’à ceux de la conscience. Mais c’est par les joyaux de ses textes spirituels et philosophiques que le sanskrit dévoile ses découvertes les plus fascinantes. De hautes intuitions spirituelles ont su trouver, en cette langue infiniment plastique, une vivante expression ; la symbolique des lettres en est un exemple frappant, qui exprime l’accord profond de l’homme et de l’univers, tout en suggérant l’impensable infini, au cœur de l’être. Un livre unique et passionnant, érudit mais accessible à tous, qui nous ouvre les trésors d’une des plus profondes civilisations du monde à travers sa langue.

- Colette Poggi, Le Sanskrit – Souffle et lumière, Éditions Almora, 2017.